Par Chalom Schirman

- ESG Management School

Auteur

Dipômé de Harvard, Chalom Schirman est Professeur associé à l'ESG Management School. Expert en géopolitique, ancien

diplomate, professeur associé au MBA de l'Ecole Nationale des Ponts et

Chaussées...

L’Amérique du Nord, nouvel eldorado énergétique

Par Chalom Schirman

- ESG Management School

vendredi 25 mai 2012

Avec les gaz de schiste, les exploitations sous-marines de pétrole, les agro-carburants, l'Amérique du nord va devenir la première zone de production d'énergie du monde, avant le Moyen-Orient. Un bouleversement géo-politique est à l’oeuvre.

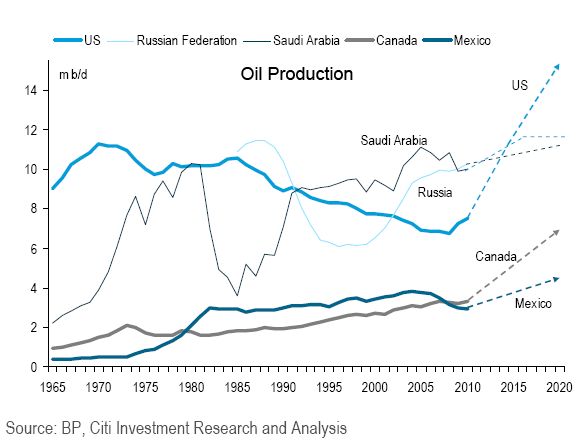

Un rapport publié par Citigroup (Energy

2020), sous la direction de Edward Morse (l'un des plus

sérieux analystes dans le domaine de l'énergie) et disponible

sur Internet, prévoit qu'avant la fin de cette décennie

l'Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada, Mexique) sera devenue le plus important producteur et

exportateur de ressources énergétiques (gazières et liquides) au

monde.

Un rapport publié par Citigroup (Energy

2020), sous la direction de Edward Morse (l'un des plus

sérieux analystes dans le domaine de l'énergie) et disponible

sur Internet, prévoit qu'avant la fin de cette décennie

l'Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada, Mexique) sera devenue le plus important producteur et

exportateur de ressources énergétiques (gazières et liquides) au

monde.En 2011 déjà elle est redevenue exportatrice nette de produits pétroliers, ce qu'elle n'était plus depuis 1949.

Cinq sources principales expliquent cette montée en puissance (économique et, à terme, gécopolitique) du continent nord-américain :

- les schistes bitumineux du Canada,

- les réserves sous-marines profondes aux USA et au Mexique,

- les réserves de gaz naturel (y compris les gaz de schiste),

- la production de gaz naturel liquide

- les agrocarburants.

Ces sources ajouteraient 11 millions de barils/jours d'ici 2020 et la production en Amérique du Nord passerait de 15 à 27 Mb/j. L'Amérique du Nord remplacerait alors l'Arabie Saoudite comme swing supplier (producteur de remplacement, celui qui est capable de remplacer la production de tout autre producteur/exportateur qui viendrait à manquer).

Les conséquences (en termes de prix et de quantités d'hydrocarbures) de cette remarquable augmentation de la capacité productrice - des USA en particulier - sur l'économie de ce pays (sa réindustrialisation, comme l'indique le rapport) sont bien évidemment de première importance pour les années à venir. Mais la réduction rapide de la dépendance énergétique et géopolitique américaine (et occidentale) va bouleverser le panorama et les rapports de force mondiaux.

Plus d'actualités

-

18/12/15

Pétrole : quelle évolution en 2016 ?

-

01/10/15

Nigéria : d'immenses réserves pétrolières, une production faible

-

24/08/15

Le gaz naturel liquéfié en Europe : un atout face au gaz russe

-

04/06/15

Gaz : l'Europe compte sur l'Algérie

-

02/06/15

Pétroles non conventionnels : coupes drastiques dans les investissements

Lire la suite

Lire la suite

Il est impératif de prendre à court,comme,à,long terme ses véritables répercussions sur l'équilibre environnemental.

Je pense que les préoccupations majeures tournent autour de cette délicate question,sans pour autant être écologique pur,et,dur.

Et nous, apprenons à vivre avec 6° de plus ...

Et le plus rigolo est que lorsque toute la planète aura épuisé son gaz de schiste, on viendra acheter le notre: De toutes les façons le gaz français sera exploité...!

http://www.tiogagaslease.org/images/BVW_02_20_09.pdf

de même que la pollution de l’air (complexes BTEX « benzène, toluène, éthylbenzène, xylène » + oxydes nitreux, méthane, métaux lourds etc.).

Une étude publiée par le professeur Robert W. Howarth de l’Université Cornell en 2010 constate qu’une fois calculé l’impact des émissions fugitives de méthane dans le cycle de vie, les émissions de gaz à effet de serre (GES) produites par les gaz de schiste sont plus élevées que celles du charbon et du mazout.

http://www.enerzine.com/12/11812+le-gaz-de-schiste-contribue-au-rechauffement-climatique+.html

Selon la couche de schiste, un puits peut donner accès à des quantités de gaz très variables pour être sûr de rentabiliser un champ il faut donc une forte densité de forages, des milliers de déplacements de camions, auxquels s’ajoutent la pollution du raffinage.

Suivant les endroits où les produits très toxiques utilisés pénètrent (quelle que soit la méthode utilisée, y compris celle de Gasfrac), par exemple une nappe phréatique, leur vitesse de propagation peut aller de 1 à 1000. Dans certains cas, ils peuvent ainsi parcourir des centaines de mètres par jour dans les sous-sols.

Sur 278 produits utilisés étudiés, 93% affectent la santé et 43% sont également des perturbateurs endocriniens durables (impacts sur la différenciation sexuelle, la stérilité, régulation hormonale, facteurs de diabète, cancers etc)...